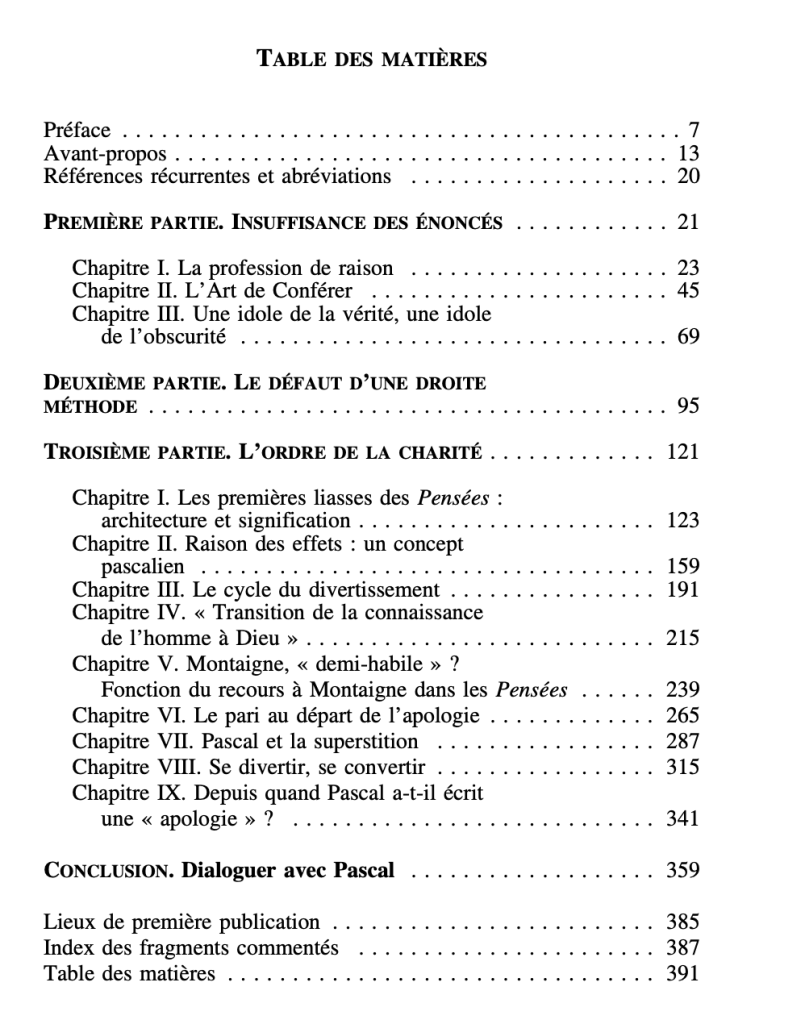

Pascal ou le défaut de la méthode. Lecture des Pensées selon leur ordre.

Nouvelle édition augmentée

Préface de Dominique Descotes

Paris, H. Champion, coll. «Champion classique» n°35

(392 p.)

16 euros

Avant-propos

Il faut bien s’y résigner : on ne sait pas ce que sont les Pensées de Pascal. Quand l’auteur meurt en 1662, il n’a pas encore donné forme à l’ouvrage qu’il méditait – une défense et illustration de la religion chrétienne, que l’on a pris aujourd’hui l’habitude d’imaginer sous l’aspect d’une apologie, sans bien s’entendre au demeurant sur ce qu’implique la notion dans l’esprit de Pascal (qui n’emploie pour sa part jamais le terme).

Sur sa table de travail, ses amis trouvent un ensemble de brouillons, sans suite, difficiles à déchiffrer et plus encore à comprendre : restes de notes prises lors de la campagne des Provinciales, considérations sur les miracles, amorces de plan, idées jetées sur une feuille dans l’attente d’une rédaction ultérieure, ébauches de développement qui atteignent parfois, mais trop rarement le stade d’un texte élaboré – rien qui puisse ressembler à un livre, même inachevé… De cet amas de feuillets disparates et après plusieurs années d’hésitation, de tri et de réécriture, les gens de Port-Royal tirent des Pensées de Monsieur Pascal sur la religion et quelques autres sujets, qui ont été trouvées après sa mort parmi ses papiers (1670). Sous cette forme embarrassée, l’intitulé, notons-le, reste fort prudent : il évite de désigner la nature de l’entreprise religieuse de Pascal ; il évite de délimiter les textes qui relèveraient de cette entreprise. Ce n’est qu’un choix de belles pages parmi des brouillons peu exploitables, les restes d’un naufrage. Nous sommes très loin encore de ce que la postérité lira avec révérence comme les Pensées de Pascal. Mais de ce sauvetage inaugural, surgissait l’idée d’une œuvre étonnante, digne d’attention, et qu’il y aurait avantage à éditer de façon plus respectueuse et exhaustive.

Quatre siècles s’y sont employés sans relâche. Le déchiffrage des textes s’est affiné ; tous les écrits laissés par Pascal ont peu à peu trouvé place dans le recueil, aussi elliptiques, énigmatiques, défectueux puissent-ils sembler ; des indices de disposition ont finalement été mis au jour, que l’on a enregistrés et reproduits, en dépit de leur faible profit intellectuel apparent. L’histoire des Pensées de Pascal est ainsi la lente acceptation d’un brouillon, la résignation à une ébauche. Certes, plus les exigences philologiques progressaient, plus le texte perdait en lisibilité. Mais le prestige du livre progressant en parallèle, et la conscience de ses richesses, cette détérioration apparente de l’œuvre ne lui a pas nui dans l’esprit des lecteurs. Il devient peu à peu possible de la donner sous sa forme originelle (son désordre originel), quel que doive être le prix à payer.

Depuis l’intervention de Lafuma et la mise en évidence des liasses, c’est non seulement la lettre des textes, mais leur organisation qui se trouve restituée. On ne connaît pas davantage la forme du projet de Pascal, mais l’on peut donner ses pensées selon un classement qu’il avait lui-même élaboré, un classement lui aussi authentique. Il n’est plus nécessaire à l’éditeur de choisir un ordre arbitraire, ou d’extrapoler de façon hasardeuse à partir de quelques fragments programmatiques. Le livre des Pensées est donné à lire sous une forme intégralement respectueuse des brouillons originels.

On imagine que ces nouveaux progrès philologiques devaient entraîner une nouvelle réflexion et contribuer à une compréhension plus intime de l’œuvre. Cela n’a pas vraiment été le cas. Le nouvel ordre est déconcertant. Des fragments très allusifs, ou d’importance fort secondaire ouvrent désormais le livre. Les liasses elles-mêmes ne sont que des apparences de chapitres : leur teneur est vague ; la cohérence du dispositif n’est pas très perceptible. Des sujets similaires sont dispersés ; des réflexions hétéroclites, en revanche, se trouvent rassemblées sous un même intitulé, parfois sibyllin. L’impression de désordre et de discontinuité est renforcée. Reconnaissons-le : l’accès aux Pensées est objectivement moins facile, sous leur nouvelle forme — avérée, mais déroutante. Fétichisme, ou déférence pour la science des textes, on accepte cet état plus authentique de l’œuvre, mais en fait on lit celle-ci comme avant, comme dans le dispositif de Brunschvicg : en reconstituant les réseaux thématiques les plus intuitifs et les plus logiques. À part la satisfaction archéologique d’être devant un objet plus exact, que nous ont donc réellement apporté les découvertes de Lafuma et les derniers progrès de l’édition critique ? Peu de choses, à la vérité. Il semblerait que science philologique et travail herméneutique soient ici déconnectés.

Le présent volume tente à sa manière de les réconcilier. Il rassemble des études ponctuelles, rédigées au fil du temps, qui toutes s’emploient à exploiter intellectuellement les liasses, à s’interroger sur la signification du classement opéré par Pascal. Les deux questions sont étroitement liées. L’architecture déroutante, et la disposition des liasses, correspondent à un idéal intellectuel et spirituel, qui excède à beaucoup d’égards les questions de rhétorique ou d’organisation textuelle. Mais l’examen doit être inductif et méticuleux. Quelle logique exacte préside à la répartition des pensées entre une liasse « vanité » et une liasse « misère » ? Comment la raison des effets marque-t-elle la grandeur de l’homme ? Pourquoi Pascal a-t-il disséminé les fragments traitant du divertissement, au lieu de les réunir dans le dossier qui semble consacré à la question ? Quelle espèce de transition désigne-t-il sous le titre « Transition de la connaissance de l’homme à Dieu » ? Telles sont les questions, et d’autres similaires, proposées à la réflexion. Il nous semble désormais que le commentaire d’une pensée ne devrait plus s’envisager en dehors de sa situation dans le singulier dispositif que forment les liasses.

On aime à rappeler la comparaison faite par l’auteur, entre son travail et le jeu de paume – le tennis de son temps. « Qu’on ne dise pas que je n’ai rien dit de nouveau : la disposition des matières est nouvelle. Quand on joue à la paume, c’est une même balle dont joue l’un et l’autre, mais l’un la place mieux. » (Sel. 575) Le rapprochement nous laisse imaginer un dialecticien de haut niveau, comme on parle d’un sportif de haut niveau : un redoutable praticien des idées, sachant les mettre en œuvre avec une irrésistible efficacité. Cette revendication de Pascal (revendication d’originalité assez peu conforme à l’esprit classique, notons-le au passage) se fonde cependant sur un aveu qui frappe par sa modestie. La matière de l’œuvre est commune, telle une balle qui sert à tous les joueurs. Il en va des idées de Pascal, comme des mots d’un dictionnaire, qui sont nécessairement les mêmes pour tous les écrivains d’une langue. Les poètes, avant Mallarmé, ne se sont pas émus de composer leurs vers avec « les mots de la tribu ». Pascal pas davantage ; il procède seulement ici à un petit changement d’échelle.

J’aimerais autant qu’on me dît que je me suis servi des mots anciens. Et comme si les mêmes pensées ne formaient pas un autre corps de discours par une disposition différente, aussi bien que les mêmes mots forment d’autres pensées par leur différente disposition. ( Sel. 575)

Les pensées sont l’équivalent, un peu plus élaboré, de cette brique élémentaire que constituent les mots d’une langue. On utilise les mêmes mots ; on reprend les mêmes idées… La singularité du discours réside ailleurs. Pascal proclame ainsi que l’originalité et l’intérêt de son travail ne sauraient tenir à la matière même de ses réflexions, résultat d’emprunts divers. L’ordre seul est sien.

Or que savons-nous de cet ordre ? Dans cette œuvre laissée informe, comment connaître la disposition des matières ? Le classement temporaire et partiel de 1658 en est le principal vestige. Faire abstraction de cette organisation serait ainsi se priver de l’essentiel – à en croire l’auteur. Chacun des fragments, y compris les plus justement admirés par la postérité, a quelque chose de quelconque, d’insatisfaisant ; l’important est toujours ailleurs… Si l’on prête crédit aux protestations de Pascal, si l’on prend au sérieux sa comparaison avec la balle de paume, il faut donc considérer avec une curiosité nouvelle le dispositif des liasses. Loin d’être un classement ordinaire, l’architecture des liasses révèle alors un geste philosophique original ; elle impose un nouveau regard sur les Pensées. Les ensembles contradictoires élaborés par Pascal interdisent certains schématismes de lecture (l’accent mis, par exemple, sur la misère de l’homme, au préjudice de sa grandeur). Ils redonnent à son anthropologie une dimension perpétuellement paradoxale. Ils mettent surtout en œuvre une conception singulière de la vérité, comme intégration systématique de contradictions.

Les deux raisons contraires. Il faut commencer par là : sans cela on n’entend rien, et tout est hérétique. Et même, à la fin de chaque vérité, il faut ajouter qu’on se souvient de la vérité opposée. (Sel. 479)

Étymologiquement, l’hérésie est le fait de choisir ; de prendre une thèse, en écartant la thèse contraire. L’erreur des ariens n’était pas de proclamer l’humanité du Christ, mais de ne pas affirmer en même temps sa divinité – quelque difficile qu’il soit de tenir conjointement ces deux propositions

(Sel. 614). Cette tension théologique devient pour Pascal le modèle de toute quête de vérité. La contradiction est une pierre de touche du travail intellectuel.

De cette conception exigeante et paradoxale, découlent plusieurs conséquences. Tout d’abord un soupçon jeté a priori sur tout énoncé autonome. L’auteur de l’Esprit géométrique n’est certes pas ignorant des exigences rationnelles ni des règles d’une rigoureuse démonstration, mais au bout du compte, il ne s’y fie guère. Ce savant, homme de raison s’il en est, a mesuré la faiblesse des raisons, l’insignifiance des énoncés, la stérilité des méthodes. Il tient que la vérité elle-même n’est pas un objectif absolu. « On se fait une idole de la vérité même… » (Sel. 755) Elle vaut ce que valent les moyens par lesquels on l’atteint, et la manière dont on la possède.

Les deux études qui ouvrent ce volume se fondent l’une et l’autre sur l’opuscule de l’Esprit géométrique – texte inaugural, où Pascal met en lumière cette insuffisance des énoncés. Les hommes font profession de raison (d’une raison discursive), alors que le « sentiment » est la pièce essentielle dans toutes les opérations intellectuelles, et qu’il ouvre la voie aux dérives de la fantaisie. L’art de conférer, hérité de Montaigne devient alors la pratique fondamentale de l’esprit, une manière de discriminer les énoncés similaires, d’instaurer la valeur.

Montaigne est au demeurant omniprésent dans les pages qui suivent. Il est l’interlocuteur sous-jacent, le modèle et le contre-exemple indissociables. C’est à son imitation que Pascal affirme, et évite, « le défaut d’une droite méthode » (Sel. 644), au profit d’une autre démarche, d’un autre principe organisateur, qui constitue véritablement pour lui l’ordre.

Pascal admirait dans l’Écriture Sainte un ordre du cœur, ou de la charité, lequel « consiste principalement à la digression sur chaque point qui a rapport à la fin, pour la montrer toujours » (Sel.329). C’est cet ordre, à l’imitation de saint Paul et saint Augustin, que l’écrivain a tenté de mettre en œuvre dans ses derniers écrits, et auquel il nous est donné accès par l’étrange disposition des liasses. Les modernes éditions « objectives » des Pensées sont ainsi un prodigieux terrain de réflexion, à condition qu’on accepte de les considérer dans leur particularité et de s’interroger sur leur signification. La troisième partie, qui fait l’essentiel de ce volume, est consacrée à cette tâche.

Reste l’ultime et lancinante question de l’objet même de tout ce chantier interrompu, que nous appelons les Pensées. Quel effet pouvait escompter de son discours un augustinien comme Pascal, profondément convaincu de l’efficacité de la seule grâce ? Sans doute se souciait-il d’apologie, mais bien davantage lui importait la conversion – et les deux choses n’ont guère à voir. L’apologie, comme l’indique son nom – logos –, relève du discours, de l’élaboration intellectuelle. La conversion est un événement, inassignable, et dont Pascal moins que quiconque ne pouvait imaginer détenir la clef. « Ce qui arrive n’est pas une philosophie », soulignait Henri Gouhier, dans une étude dont le titre confronte précisément conversion et apologétique1. Qu’arrive-t-il avec les Pensées ? Non pas une démonstration, pas même une apologie, mais l’attente d’un événement dont la logique nous échappe. Comment passer à Dieu, quand on est dans l’impossibilité de connaître ? Pour cela, Pascal ne saurait recourir à une méthode, une droite méthode – un chemin qui conduirait directement où l’on entend aller. Car ni l’on ne sait où l’on veut aller, ni on n’a les moyens de s’y rendre. Les Pensées inventent une démarche, ébauchent un ordre qui leur est propre.

- H. Gouhier, Blaise Pascal. Conversion et apologétique, Paris, Vrin, 1984. ↩︎